Die türkische Armee hat 2018 völkerrechtswidrig die nordsyrische Region Afrin eingenommen. Die brutale Offensive richtete sich vor allem gegen die überwiegend kurdische Bevölkerung. Von der Türkei unterstützte Milizen übernahmen die Kontrolle in der Region. Es folgten Verhaftungen, Entführungen und Folter. Viele Kurd*innen mussten fliehen. Die Syrian National Army (SNA) errichtete in den Jahren darauf eine Willkürherrschaft und verübte wiederholt Menschenrechtsverbrechen.

Seit dem Sturz der Diktatur am 8. Dezember lebt die kurdische Bevölkerung zwischen Hoffnung und Angst. Vor allem in Afrin fürchten sie weiterhin den langen Arm der Türkei und hoffen gleichzeitig, dass die neuen Machthaber in Damaskus den Kurd*innen auf Augenhöhe begegnen. Bestärkt wurden ihre Sorgen, als bei der Ende Januar stattgefundenen „Konferenz zur Verkündung des Sieges der syrischen Revolution“ auch Führer der SNA saßen, die Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben.

Was geschah am 6. Februar?

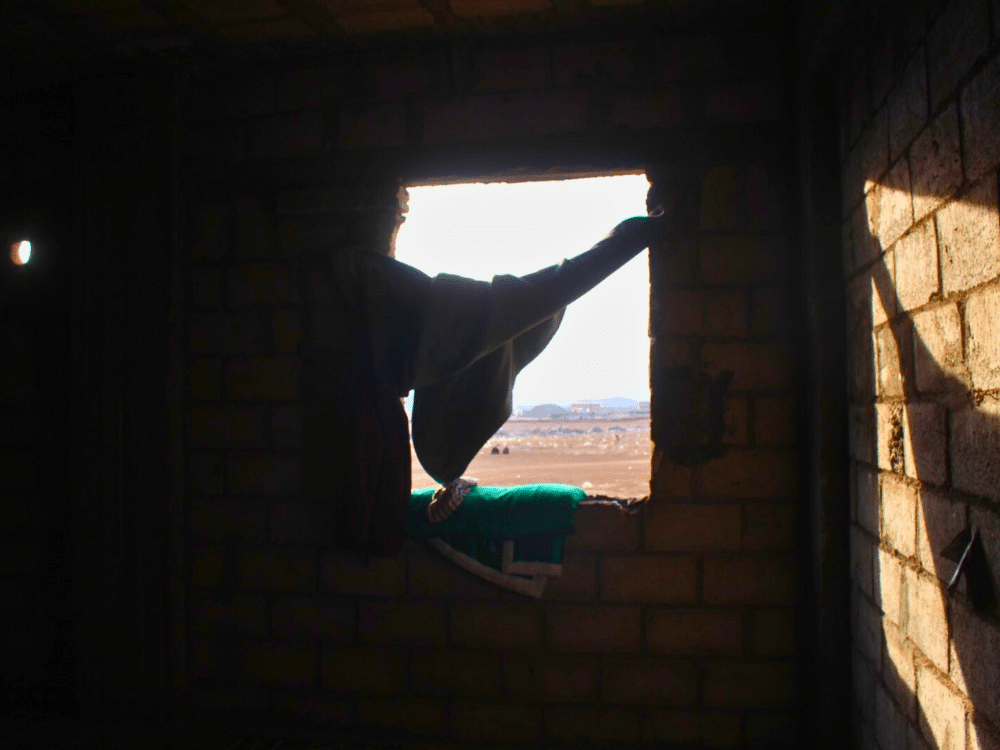

Am 6. Februar erreichte laut Berichten in Medien und sozialen Netzwerken ein Konvoi mit Sicherheitskräften der syrischen Übergangsregierung Afrin. Was das für die Region bedeuten könnte, kommentiert ein*e kurdische*r Aktivist*in, der*die aufgrund der Sicherheitslage anonym bleiben muss.

Wie war die Stimmung in Afrin am 6. Februar?

Die Lage war äußerst angespannt. Die Menschen in der Stadt hatten große Angst und waren besorgt. Überall waren Sicherheitskräfte der syrischen Übergangsregierung präsent. Das versetzte aber auch die türkeinahen Milizen in der Stadt in Alarmbereitschaft. Sie befürchteten, dass Kurd*innen nun auf die Straße gehen und die Freilassung von Gefangenen fordern könnten – was an manchen Orten auch passierte.

Wie haben die Menschen auf den Einsatz reagiert?

Die Reaktionen waren zwiegespalten. Während einige hofften, dass die Präsenz der Sicherheitskräfte der syrischen Übergangsregierung zu mehr Ordnung und Rechtsstaatlichkeit führen könnte, wuchs gleichzeitig die Sorge über mögliche Repressionen. Viele Menschen fühlen sich ermutigt, offener über die Missstände zu sprechen, doch die Angst vor Verhaftungen bleibt allgegenwärtig. Andere empfinden die Präsenz der Sicherheitskräfte als bloße Machtdemonstration auf Kosten der Zivilbevölkerung.

Die syrische Übergangsregierung hat mit dem Einsatz nicht die Kontrolle in Afrin übernommen. Wie hat sich die Situation nach dem 6. Februar weiterentwickelt?

Die Spannungen in Afrin haben weiter zugenommen. Berichte über Verhaftungen und Enteignungen von Eigentum gibt es nach wie vor. Viele Menschen fühlen sich weiterhin schutzlos, da es keine verlässlichen Anlaufstellen gibt, an die sich Opfer von Menschenrechtsverletzungen wenden können. Die Lage bleibt instabil, und die Hoffnung auf eine gerechte und sichere Umgebung schwindet zunehmend. Die systematische Diskriminierung von Kurd*innen in Afrin bleibt weiterhin bestehen.

Was sind die Hauptforderungen der Kurd*innen in Afrin?

Die kurdische Gemeinschaft fordert in erster Linie ein Ende der Menschenrechtsverletzungen, insbesondere der willkürlichen Verhaftungen und Vertreibungen.

Die Menschen möchten sicher in ihre Häuser zurückkehren können, ohne gezwungen zu sein, hohe Geldsummen für die Rückerstattung ihres Eigentums zahlen zu müssen. Zudem verlangen sie, dass diejenigen, die Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Sie hoffen auf eine einheitliche Rechtsstruktur, die für alle ethnischen Gruppen in Afrin gilt, sowie auf die Anerkennung der kurdischen Identität und den Schutz vor Diskriminierung.

Welche Rolle spielt die Übergangsregierung?

Viele Menschen hatten gehofft, dass mit der neuen Sicherheitsstruktur eine gerechtere Verwaltung etabliert wird. Doch stattdessen fühlen sich viele Kurd*innen weiterhin ausgeschlossen. Es gibt bisher keine klare politische Lösung, die die Rechte aller Bevölkerungsgruppen in Afrin berücksichtigt. Die syrische Übergangsregierung reagiert in einigen Fällen, doch das grundsätzliche Problem bleibt bestehen: Die Anliegen der kurdischen Bevölkerung werden nicht gehört und berücksichtigt.

Wie beeinflusst die derzeitige Lage das gesellschaftliche Klima?

Die Feindseligkeit gegenüber Kurd*innen nimmt sowohl in den Medien als auch in sozialen Netzwerken zu. Viele erleben Rassismus sowie eine Delegitimierung ihrer Geschichte und Identität. Es gibt eine weit verbreitete Darstellung, die Kurd*innen als Fremde oder Eindringlinge darstellt, obwohl sie seit Jahrhunderten in der Region leben. Um dem entgegenzuwirken, gibt es Initiativen, die die syrische Gesellschaft über die kurdische Geschichte und Kultur aufklären und das gegenseitige Verständnis zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen fördern.

Welche Lösungen braucht Afrin?

Afrin braucht dringend eine umfassende politische Lösung, die Frieden und Gerechtigkeit sichert. Die Lebensbedingungen für alle Bewohner*innen müssen verbessert werden, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Es braucht Transparenz und Rechenschaftspflicht für die begangenen Menschenrechtsverletzungen sowie den Schutz der Rechte von Minderheiten. Eine Lösung für Afrin kann nur dann Bestand haben, wenn sie inklusiv ist und alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen berücksichtigt.